Биоиндикаторы — это живые организмы, которые помогают быстро и недорого понять, что происходит с водой, воздухом и экосистемами. Используя биоиндикаторы, службы водоканалов, экологи и бизнес получают ранний сигнал об опасных изменениях — там, где приборы могут запоздать или стоить слишком дорого.

Что такое биоиндикаторы и зачем они нужны

Биоиндикаторы — растения, животные, грибы и микроорганизмы, чутко реагирующие на изменения среды. По их «поведению» и физиологии можно судить о качестве воды и воздуха, уровне загрязнений и даже о климатических сдвигах. Классический пример — лишайники: они первыми «сдают позиции» при росте оксидов серы и азота, тяжёлых металлов и техногенных аэрозолей.

Практический смысл — в раннем обнаружении отклонений. Организмы подают сигнал здесь и сейчас, когда лабораторный протокол ещё в пути. Экономический смысл — в цене: сорванный «живым датчиком» сигнал запускает проверку и позволяет вовремя перекрыть риск. Важно помнить: биоиндикаторы — первый рубеж, а не замена лабораторным анализам.

Почему биоиндикаторы важны сейчас

За последние годы биоиндикаторы стали ядром «природного мониторинга» в городах и заповедных территориях. В ЕС в сезоне 2024 доля официальных мест для купания с классом «отличное» составила ≈85%, а «плохих» — около 1,5%. Такую динамику поддерживает системный подход: наблюдение за организмами воды (рыбы, моллюски, макрофиты, фитопланктон) плюс санитарный контроль микробной нагрузки.

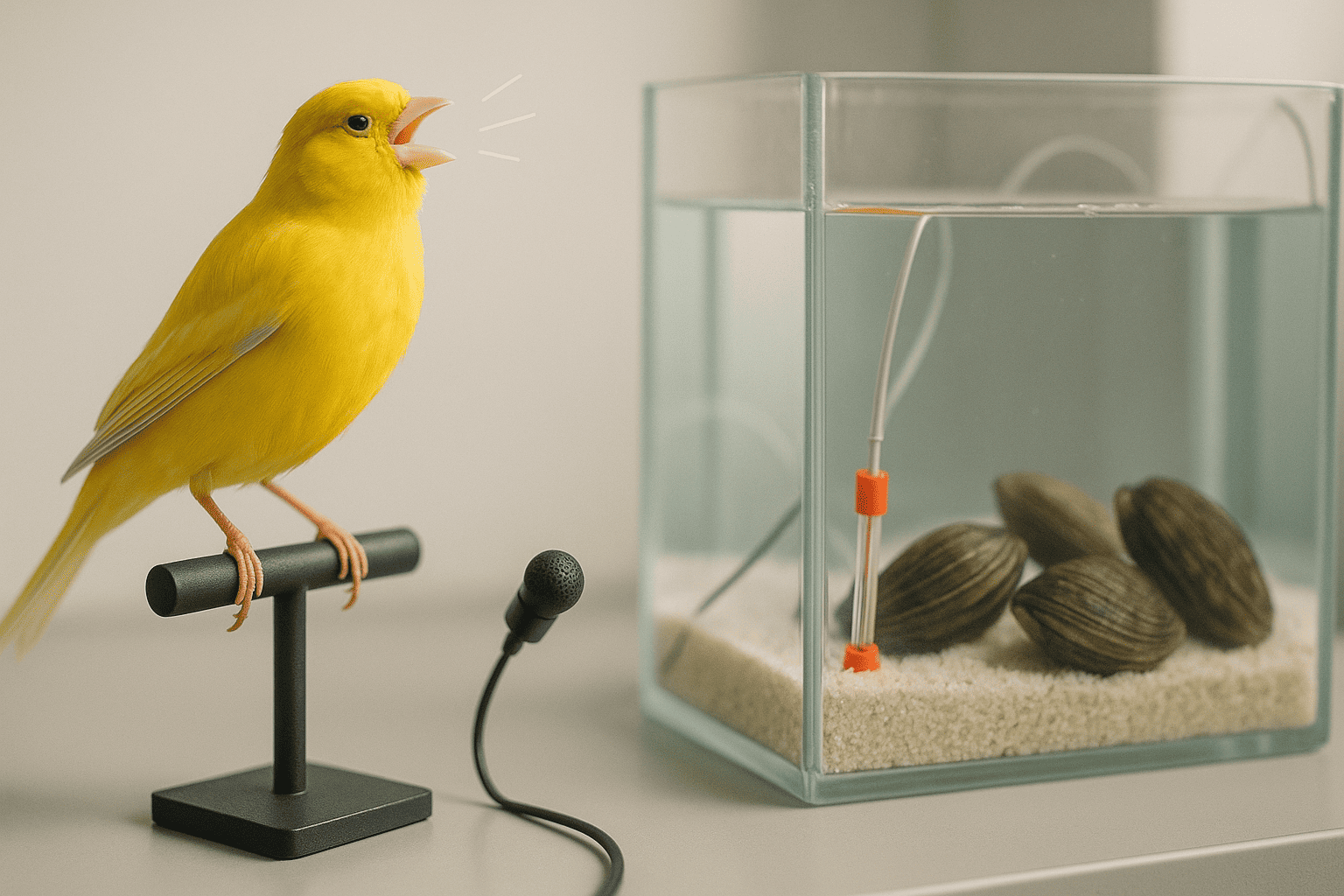

Биоиндикаторы: канарейки, улитки и мидии

Началось всё более века назад. Шотландский физиолог Джон Скотт Холдейн предложил использовать канареек как «живые сигнализации» в шахтах. Птицы чувствительнее к угарному газу и раньше людей подают тревожный знак, спасая шахтёров. С тех пор выражение «канарейка в шахте» — синоним раннего предупреждения.

Города пошли дальше. В водоканалах появились моллюски и даже улитки с датчиками. Их реакция на ухудшение среды — закрылись створки, замедлилось сердцебиение, снизилась активность — это сигнал операторам: пора проверять воду или воздух и при необходимости останавливать процесс.

Моллюски в Польше: биоиндикаторы воды

В Варшаве качество воды контролируют двустворчатые моллюски — местный вид skójka zaostrzona (Unio tumidus). После двух недель акклиматизации моллюсков помещают в проточный резервуар и подключают к контроллеру, который фиксирует степень раскрытия створок. Если качество ухудшается, моллюски закрываются — система подаёт тревогу и запускает остановку подачи воды. Партии моллюсков меняют примерно раз в три месяца, затем метят и возвращают в природу. Параллельно лаборатории MPWiK ежегодно выполняют ≈170 000 анализов качества воды.

Не только Варшава. На водоподъёмной башне «Груба Каська» и в регионе Верхняя Силезия биомониторинг мидиями защищает миллионы потребителей: по оценке коммунальщиков, мидии контролируют качество воды для более 8 млн человек. В Познани на станции Дэнбец работают 8 «сотрудников-моллюсков»: если одновременно закрываются четыре, забор воды глушится автоматически.

Где уже работают биоиндикаторы воды

Другие биоиндикаторы воды: раки

В Противине (Чехия) пивоварня держит в проточных аквариумах раков Pacifastacus leniusculus с датчиками. Компьютер отслеживает пульс и активность. Стресс-реакция — сигнал перекрыть подачу воды на линию. Исследования показали: у части раков меняются суточные ритмы уже при низких концентрациях диоксида хлора, что делает их удобными «живыми датчиками».

Биоиндикаторы воздуха: улитки в Санкт-Петербурге

На Юго-Западных очистных сооружениях гигантским улиткам ахатинам на раковины ставят оптоволоконные сенсоры. Они дышат смесью очищённого дыма и воздуха, концентрации соответствуют условиям на границе санитарно-защитной зоны. Программа в автоматическом режиме отслеживает пульс и активность, подаёт тревогу при ухудшении.

Биоиндикаторы в Арктике и на Байкале

В Арктике индикаторами выступают белые медведи и колониальные птицы. Последние сводные оценки Группы специалистов по белому медведю (PBSG) подчёркивают: устойчивость популяций напрямую связана с площадью и сезонностью морского льда над продуктивными водами. Для охраны важно смотреть не только на «глобальную цифру», но и на состояние 20 субпопуляций по регионам.

На Байкале индикаторами служат рыбы (включая байкальского омуля) и лишайники. Омуль удобен для оценки стойких органических загрязнителей: по накоплению PCB можно понять фоновое загрязнение. По данным мониторинга 2014–2021 годов, в верхнем слое Байкала находили Σ7 PCB на уровне ≈0,07—0,34 нг/л, сопоставимо с измерениями 1990-х. Лишайники без корневой системы впитывают вещества из воздуха и осадков, поэтому быстро «сигналят» на сернистые и азотные соединения, тяжёлые металлы и аэрозоли.

Лишайники как биоиндикаторы: новые применения

Свежие работы показывают, что лишайники можно использовать и в помещениях. Например, вид Usnea misaminensis надёжно фиксировал никотин (маркер табачного дыма) за пару месяцев: уровень угнетения коррелировал с накоплением никотина. Обзоры 2023–2024 подтверждают высокую чувствительность лишайников и к органическим загрязнителям, и к металлам. Метод остаётся дешёвым и быстрым.

Таймлайн: ключевые вехи биоиндикаторов

- 1896–1911 — канарейки в шахтах: рождение «живых сигнализаций».

- 2011 — Санкт-Петербург: улитки-биосенсоры на очистных.

- 2019—н.в. — Варшава: моллюски с датчиками на башне «Груба Каська».

- 2024–2025 — обновлённый статус белых медведей (20 субпопуляций).

Тренд 2024/2025: ДНК окружающей среды (eDNA) как биоиндикатор

Новый подход — ДНК окружающей среды (eDNA): в воде ищут следы ДНК организмов, чтобы оценить биоразнообразие и заметить инвазивные виды. Международные программы 2024–2025 годов расширяют сеть станций eDNA. Плюсы — более раннее обнаружение исчезновения или появления видов и меньшая стоимость. Для городов и природных территорий связка «биоиндикаторы + eDNA + приборные датчики» даёт самый надёжный ранний сигнал.

Плюсы и риски биоиндикаторов

Главное преимущество биоиндикаторов — чувствительность и круглосуточная работа. Они «живут» в среде и реагируют на комплекс факторов, а не только на один параметр. Для городов это лишний рубеж безопасности (пример — Варшава), для больших экосистем — интегральная оценка состояния пищевых сетей (пример — Арктика).

Риски — в интерпретации сигнала и этике. «Ухудшилось/улучшилось» всегда проверяют лабораторно; сами организмы требуют бережного обращения и ротации. Часть реакций может быть вызвана естественными колебаниями (температура, кислород). Лучшие практики комбинируют биомониторинг и онлайн-аналитику.

Влияния биоиндикаторов

| Аудитория | Что получает | Риски/ограничения |

|---|---|---|

| Горсервисы/водоканалы | Раннее предупреждение, резерв безопасности 24/7 | Ложные срабатывания, требования к уходу |

| Учёные/экологи | Долгосрочные ряды наблюдений по видам | Нужна калибровка с приборами |

| Промпредприятия | Контроль выбросов/сбросов в реальном времени | Этика обращения, регуляторные требования |

| Жители/потребители | Допзащита качества воды и воздуха | Нужна прозрачная коммуникация |

Заключение

Биоиндикаторы возвращают в мониторинг «чувствительность живого»: от канареек и мидий до белых медведей и лишайников. В связке с лабораториями, приборами и eDNA они делают системы устойчивее, а решения — быстрее и точнее. Для городов это дополнительный барьер от аварий. Для больших экосистем — ясная картина того, как меняется окружающая среда. Главное — бережное обращение, корректная интерпретация и регулярная верификация.