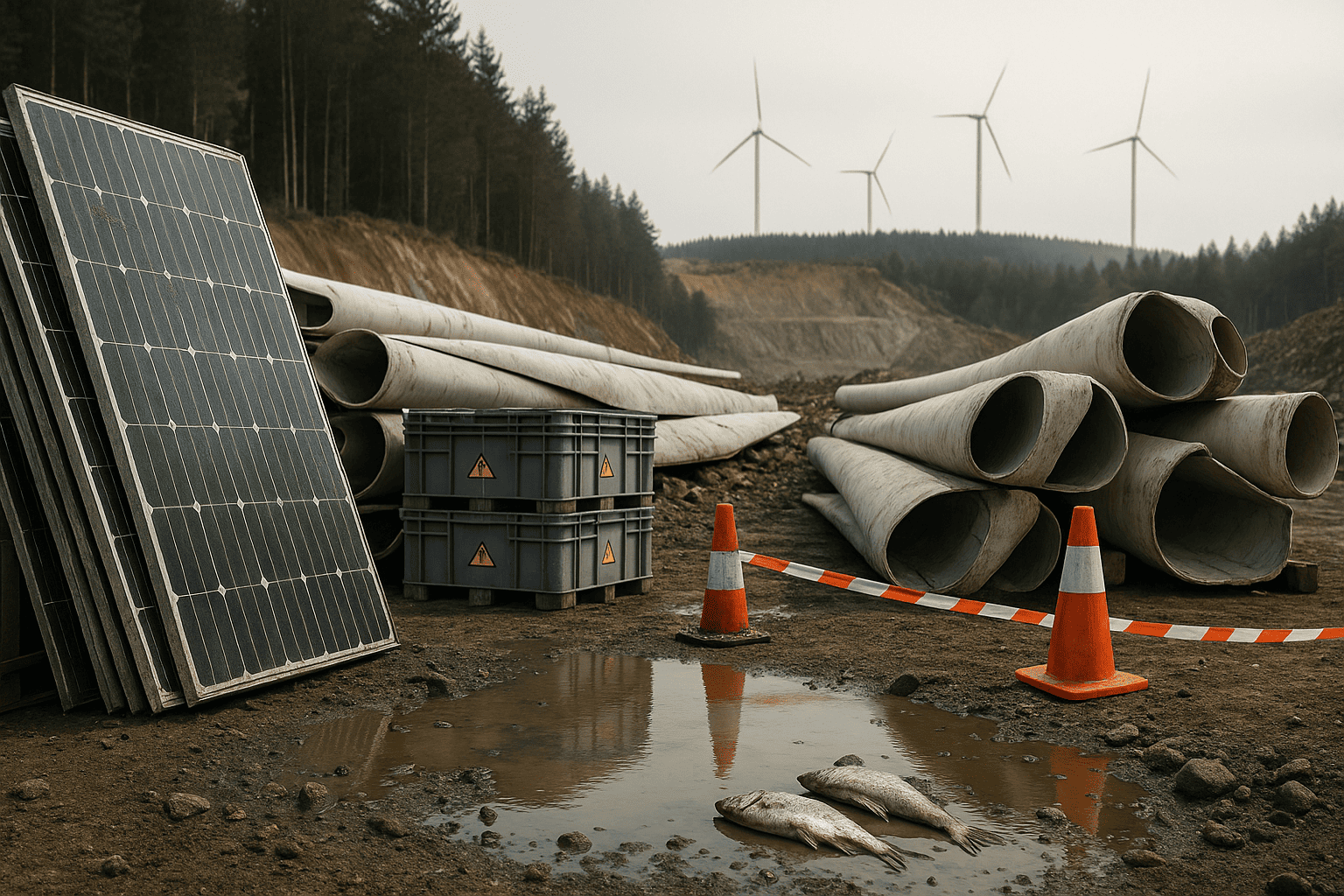

Пока ветряные турбины, солнечные панели и электромобили ускоряют переход на чистую энергетику, вред зеленых технологий проявляется на свалках и перерабатывающих линиях. Рассказываем, почему лопасти ветряков, солнечные панели и аккумуляторы превращаются в экологический вызов — и какие подходы уже помогают снижать негативный след.

Вред зеленых технологий: почему лопасти ветряков — «вечный» мусор

Фото гигантских кладбищ лопастей в Вайоминге вскрыли проблему: композитные лопасти из стекловолокна и термореактивных смол служат 20–25 лет, а потом десятилетиями лежат под землёй. Металл и бетон хорошо перерабатываются — лопасти почти нет. К 2050 году на утилизацию могут уйти десятки миллионов тонн таких композитов.

Есть и хорошие новости: отрасль тестирует решения. Vestas описала химразбор эпоксидов на исходные компоненты с повторным использованием; исследовательские группы экспериментируют с композитами на основе органики (мицелий, бамбук) и перерабатываемыми смолами — вплоть до «съедобных» побочных продуктов. Общеевропейский запрет захоронения лопастей обсуждают, но пока не принят.

Вред зеленых технологий: солнечные панели как источник токсичных отходов

Около 90% отслуживших панелей сегодня едут на обычные полигоны — это дешевле, чем ресайклинг. В составе — стекло, кремний, серебро, медь и тяжёлые металлы (кадмий, свинец, селен). Неправильный демонтаж и перевозка повышают риск локального загрязнения, а объём «солнечного» мусора к 2031 году может обогнать объём новых установок.

Переработка пока экономически слаба: материалов с панели — на $2–4 при издержках $20–30. Но появляются фабрики нового типа: во Франции ROSI заявляет до 99% извлекаемости, в США Solarcycle возвращает до ~95% материалов и продаёт очищенные металлы и стекло обратно в цепочку поставок. В ЕС производители обязаны обеспечивать сбор и утилизацию; в США — требования мозаичны и действуют лишь в части штатов.

Вред зеленых технологий: электромобили, батареи и права человека

Электрокары действительно сокращают выхлопы — но итог зависит от «чистоты» электросети. Главная экологическая и социальная боль — аккумуляторы. Литий, кобальт и никель связаны с водным следом и человеческими рисками добычи (включая детский труд на нерегулируемых копях). Срок службы тяговых батарей — 10–20 лет; захоронение недопустимо, ведь до 96% содержимого теоретически возвращаемо.

Что мешает масштабной переработке? Дорогие, энергоёмкие процессы «дроби и вари», низкая чистота вторсырья и отсутствие стандартизации: у автопроизводителей разные форм-факторы, химии и крепежи. Прогресс есть: собственные линии утилизации запускают Volkswagen, Tesla, Nissan/4R; обсуждаются единые стандарты дизайна «под разборку». В России строят инфраструктуру: анонсирован госзавод под Дзержинском и решения по полному циклу — от добычи до ресайклинга.

Как снизить вред зеленых технологий: решения, которые работают

Дизайн под переработку: композиты лопастей и панели с обратимой химией; батареи с унифицированными модулями и маркировкой.

Запреты и Extended Producer Responsibility: запрет захоронения композитов и обязанность производителя забирать оборудование по окончании срока.

Новые бизнес-модели: выкуп, ремануфактура, «вторые жизни» батарей в стационарных накопителях, страхование остаточной стоимости.

Инфраструктура: региональные хабы разборки/очистки с субсидиями и «зелёными» госзакупками, чтобы выровнять экономику ресайклинга.

- Внедрить EPR и запрет захоронения композитов/батарей.

- Требовать дизайн под разборку и маркировку материалов.

- Субсидировать ресайклинг-заводы и «зелёные» тендеры.

- Развивать вторую жизнь батарей и контракты обратного выкупа.

Заключение

Вред зеленых технологий — не повод отказаться от энергоперехода, а вызов к зрелости: проектировать под разборку, запрещать захоронение, строить переработку и выстраивать ответственность производителя. Тогда «зелёные» решения останутся зелёными на всём жизненном цикле — от производства до последнего болта.